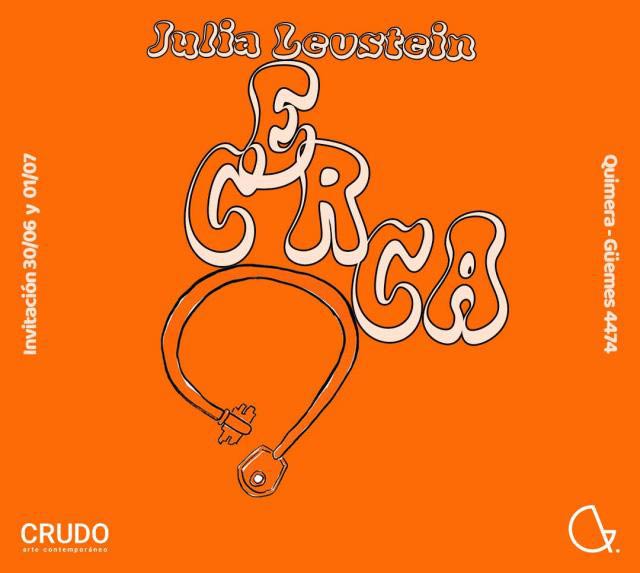

Julia Levstein. Cerca

Las primeras cerraduras que existieron eran muy simples. Consistían en dos argollas, una de cada lado de la puerta, entre las cuales se pasaba un clavo. Este sistema facilitaba a tal punto el trabajo de curiosos y ladrones que, con el tiempo, los herreros empezaron a forjar clavos más complejos: con formas, relieves, recovecos. De modo que solo quien tuviera el clavo correcto pudiera abrir y cerrar.

Entonces dejó de llamarse Clavo, y empezó a ser conocido como Clave. Más tarde, con el uso, la palabra se abrió en dos: Clave y Llave.

Hoy en día, una clave es un código de signos que se usa para transmitir un mensaje secreto, que nos permite hacer funcionar ciertos aparatos, o ingresar a un lugar restringido.

Y las llaves son un instrumento, preciso y esencial, que llevamos todos los días en el bolsillo. O que nos encontramos por ahí, tiradas en la vereda, apoyadas sobre la mesa vacía de un bar, olvidadas en el parque o en el colectivo.

Antes, si encontraba alguna, me la llevaba: el destello de luz dorada me hacía querer tenerla cerca. Hasta que, hace un tiempo, alguien me dijo que sin importar cuánto llevaran perdidas, su verdadero dueño podría estar volviendo sobre sus pasos para buscarlas. Y si no era así, era porque esas llaves ya habían cumplido su destino. Lo mejor era dejarlas donde estaban.

Así que ahora solo me detengo para verlas mejor. Las llaves que acabo de encontrar tienen nudos, dan vueltas sobre sí mismas, se enredan unas con otras. Y no importa cuánto las observe, las rodee, o si finjo olvidarlas por un rato y después las tomo por sorpresa. Son enigmas. No quieren revelarnos sus secretos. Simplemente están ahí, flotando como pequeños universos privados.

Tal vez, si pudiéramos observarlas desde lejos, se unirían como los puntos de una constelación. Una que, como toda constelación, nos contaría una historia maravillosa.

De llave a llave, un dibujo de líneas invisibles nos guiaría a través de las aventuras que cada una de ellas abrió o cerró. Casas propias, prestadas, de la infancia, amores, desamores, casualidades, peligros, festejos, duelos, secretos, amigos.

Porque las llaves son un instrumento, sí, pero también son huellas, custodios de otros mundos. Y por más privados que sean, cuando estamos frente a ellas algo de esos mundos nos saluda y parpadea.

Antes de dejarlas donde las encontré (¿habrá alguien volviendo a buscarlas?, ¿estará ya sellado su destino?), las miro una vez más y algo en ellas me recuerda a cuando descubrí que algunas personas viven muy lejos. En esa época tenía once o doce años, iba y volvía caminando a la escuela, y siempre me encontraba a Ulises, un vecino, en la calle.

Ulises era un hombre en sus cuarenta, y lo suyo eran los arreglos. Arreglaba las veredas, abría las cajas de cables de la calle y las supervisaba, se aseguraba de que las ventanas, las alarmas, las puertas y los picaportes del barrio funcionaran bien. Incluso lo vi abrir el capot de algunos autos. Todos los días, sin importar el clima, él estaba ahí, con su caja de herramientas, martillando, atornillando o desatornillando algo. Pero Ulises no era cerrajero ni electricista ni se encargaba del mantenimiento

de las casas y las veredas del barrio. Simplemente vivía en otro mundo. Un mundo habitado por cosas rotas, cables, soluciones caseras. Había crecido ahí y todos lo conocían. Cuando lo veían pasar, los vecinos lo saludaban y gritaban ¡Eh Ulises, mi puerta quedó muy bien!, o ¡Muchas gracias por acomodar los cables!

Ulises, infinitamente cerca, infinitamente lejos, agradecía con la cabeza y sonreía.

¿Qué llave abría el mundo de Ulises? Imagino que, quizás, una como la que tengo enfrente, una llave anudada sobre sí misma, porque una llave así es una imposibilidad: nos recuerda que entre estar cerca y estar lejos no hay tregua posible. Que adentro y afuera son, a veces, la misma cosa.

Paula Galansky

Julia Levstein

Cerca

Desde el 2 de julio de 2021

Quimera

Güemes 4474

Ciudad Autónoma de Buenos Aires